De três formas pode um homem considerar socialmente o seu trabalho. A primeira — como fonte exclusiva de satisfação individual. É a concepção “egoísta” — sem dúvida a mais comum — à qual se convencionou chamar de “individualista”. A segunda — como exploração. É a concepção marxista da “luta de classes”. E a terceira — como serviço. Nesta concepção, única adotada pelo cristianismo, o trabalho é um dever social, produzindo pelo bem da sociedade. Ora, a organização das sociedades políticas depende sempre de um conceito do trabalho social, corolário que é do conceito do homem. Assim, o liberalismo se baseia na sua concepção egoísta; o socialismo se baseia na sua concepção marxista; e ao regime que adota a terceira concepção, a do serviço, por sua vez, dá-se o nome de corporativismo.

A adoção de um desses conceitos não exclui, automaticamente, a verdade contida em todos os outros. Assim, a concepção corporativista reconhece que o trabalho, serviço no seu aspecto social, é instrumento de subsistência material, no aspecto da pessoa; e que, muitas vezes, como hoje em dia, a sociedade capitalista converte o trabalho em um sistema de exploração. Mas uma coisa e a outra só são compreensíveis dentro da verdade fundamental — o trabalho é um serviço. Isso não é um mero ideal, mas um fato, do qual depende a divisão do trabalho social. Muitas vezes, porém, ele simplesmente não é reconhecido. Sem uma sociedade organizada sobre essa concepção, o trabalho dos mais fortes se torna, de fato, instrumento de exploração, enquanto o trabalho explorado jamais encontra a sua alforria, mesmo quando intente obtê-la pela escravização a um patrão estatal, no sonho lírico e infrutífero de chegar a uma situação paradisíaca de liberdade. E a razão é que a concepção de serviço — tão bem exposta na nossa tradição luso-brasileira, com base em Sêneca, pelo Infante D. Pedro, na sua Virtuosa benfeitoria — é a única que permite a subsistência natural das sociedades. Adotada qualquer outra, elas periclitam, dilaceradas no puro entrechoque dos interesses.

Quando se trata de organizar socialmente o trabalho, é claro, a fórmula deve provir da concepção social do trabalho, que se haja firmado preliminarmente. Dando a concepção egoísta origem ao mercado livre e à soberania individual, dando a concepção marxista origem ao “sindicalismo revolucionário” e à posterior “ditadura do proletariado”, a concepção corporativista só pode dar uma consequência: a da organização do trabalho segundo a sua função prestada à sociedade.

Como “sociedade” não é uma fumaça, mas um sistema concreto de convivência, a “sociedade” a que nos referimos, quando se trata de uma organização política, só pode ser a nação, que hoje configura a “sociedade perfeita”, para empregarmos a terminologia de Aristóteles. E, nessa sociedade concreta, a função assume também formas concretas. Quem trabalha como serviço, trabalha em servir algo. O caminhoneiro, com efeito, não se apresenta no “serviço social” como um manejador de volantes de veículos pesados. Isso pode definir a sua atividade. O que configura o serviço, porém, não é a atividade: é a entrega. E o que o caminhoneiro entrega à sociedade é o transporte comercial. Da mesma forma, a entrega do produtor de café é o próprio café. Mas há uma significação de verdadeira transcendência social nessas asserções. Não é verdade que há, além do caminhoneiro, no serviço do transporte comercial, também o empresário e as tantas ramificações acessórias de que um e outro imprescindem para o bom transporte — e, mais ainda, os trabalhadores, técnicos e empresários do transporte ferroviário, aeroviário, fluvial e de cabotagem? Além disso, o produtor de café não conta com seus funcionários, técnicos, fornecedores, distribuidores etc.? Não há, portanto, uma verdadeira “Babel” de classes e profissões exercendo, todas elas, uma única função — à qual se chama “categoria” ou “cadeia produtiva”? E assim não o é também em relação à siderurgia, à indústria química, à indústria de defesa, ao serviço público, ao comércio varejista, à soja, à agricultura em geral etc.?

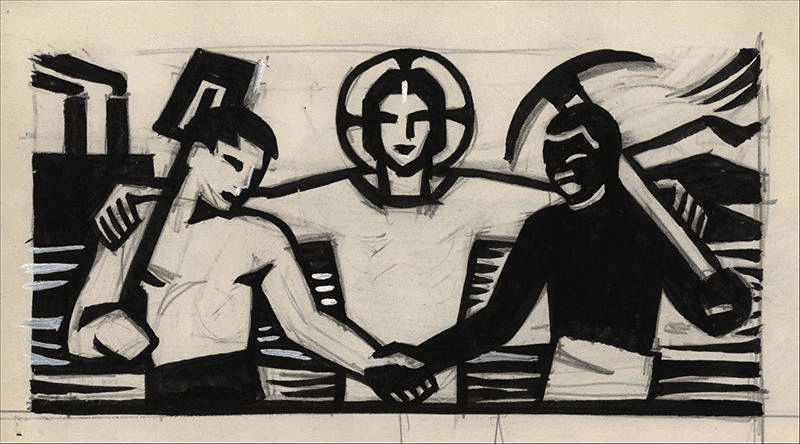

Essa descoberta é de grande alcance. O empresário e o funcionário do transporte podem, então, olhar um para o outro, dizendo com uma só voz: “nós dois fazemos o Brasil girar”. Como disse Charles Maurras, “a divisão em classes, em zonas, fundada na riqueza ou no status social de cada um, é totalmente fictícia. É preciso classificar por objeto trabalhado, cada profissão tendo seus pobres e seus ricos, seus proletários e seus proprietários — estes devendo ajudar aqueles, aqueles devendo ser socorridos por estes”. Uma afirmação tão abrangente pode parecer radical. Mas Georges Valois não deixa dúvidas: “Uns vivem do carvão, outros dos tecidos, outros do livro. Sejam patrões, engenheiros, contramestres ou operários, os membros do grupo têm por primeiro interesse a prosperidade do livro, do tecido, do carvão. Se sua produção cai, é a ruína para o patrão, é o desemprego para o operário. O interesse primeiro, fundamental, é econômico, e próprio a uma dada categoria da produção. Depois, mas só depois, os interesses se diferenciam”. Nesses termos, as diferenciações classistas são subordinadas à realidade fundamental: a categoria ou cadeia produtiva. Elas subsistem na medida necessária para o melhor e mais justo exercício da “profissão comum”.

Do que ficou dito, está claro que as funções são comunitárias. Cada uma solidariza os seus exercentes. Em outras palavras, dizer “função” é dizer “órgão”, remetendo-nos ao famoso adágio. E ainda neste caso é verdade. Os profissionais da saúde o sentem com intensidade particular. Médicos, enfermeiros, técnicos, socorristas, farmacêuticos, empresários etc. não têm dúvida de pertencer a um corpo coletivo dentro da sociedade, que não se define pela classe ou profissão, mas pelo serviço comum. É o da saúde. Ocorre uma simpatia distintiva entre todos eles, apesar de todas as suas diferenças de círculos e graus, dentro do tecido social maior. Em outras palavras, quem reconhece o trabalho como serviço o reconhece como comunidade. A entrega nunca depende só de uma classe ou categoria profissional: ela é um serviço comum. Da mesma forma, o próprio interesse de cada classe ou categoria profissional — como disse Valois naquela passagem memorável — implica o interesse de toda a comunidade de função. De todo o setor. Fulton Sheen, o maior pregador católico do século XX, viu-o claramente: “Já existem muitos laços naturais entre empregadores e empregados, que trabalham, por exemplo, na mineração, transportes, comunicação, construção etc. Os ferroviários, mesmo que estejam separados, falam uma língua comum, porque têm uma tarefa comum. Os homens se unem mais naturalmente pelo seu trabalho do que pelo seu Distrito Eleitoral. […] Atualmente, os homens são ligados pela posição que ocupam no mercado de trabalho, isto é, se compram ou vendem trabalho, o que baseia o conflito entre Capital e Trabalho. Essa oposição pode acabar através do reconhecimento de grupos na base das diversas funções que eles exercem na sociedade. […] Por que essas unidades industriais, feitas de patrões e operários na mesma profissão ou vocação, não deveriam ser reconhecidas? Quem tem mais a ver com o bem comum, em sentido material, do que elas?” Ora, como bem se exprimiu Severino Aznar, os diferentes atores, cada um em sua classe e condição, “já que juntos realizam a obra de que a sociedade necessita e cumprem uma função social única, devem organizar-se em uma associação mais ampla também única, que lhes sirva de órgão para sua função. Assim, a corporação, englobando em associação coerente e formação única todos os patrões e operários, introduz o costume de examinar e discutir as questões comuns, faz perceber a contingência dos interesses patronais e operários no seio da profissão, faz compreender que os diferentes postos são partes de um conjunto, e em vez de atiçar a luta de classes, serve à concórdia e à paz social. A profissão organizada é a expressão real, permanente e espontânea de uma comunidade de interesses entre todos os que nela intervêm”.

A doutrina social católica, a partir da Quadragesimo Anno, chamou esses setores de serviço de “vocações”. Mihail Manoilesco os designou como “funções”. Todos conveniaram em definir o seu resultado comunitário como “corporação”. Nós somos um pouco insurgentes — gostamos de nos referir a “setores” e “corpos setoriais”, não só pela maior facilidade de comunicação, mas ainda por motivos bem brasileiros, que veremos adiante. Adotado esse sistema, ele se define por dar dignidade ao setor na competência de se responsabilizar pelo bem nacional com todas as suas forças. O exercício da função, pelo bem do corpo, é de competência primária do órgão (bem constituído) — única maneira de ordenar organicamente a sociedade na harmonia das suas funções. Nós queremos desenvolver o Brasil. Esse desenvolvimento, na nossa concepção orgânica, se estrutura em uma série de funções — a agricultura, a indústria, o comércio, o transporte, a ampla rede de cadeias produtivas. Cada uma dessas funções, no entanto, é exercida ativamente por uma solidariedade de classes e profissões que, empenhada conjuntamente em exercê-la, constitui verdadeira comunidade. Justamente por ser orgânico, o corporativismo não admite, portanto, que o desenvolvimento signifique a imposição de uma vontade burocrática. Na verdade, cada comunidade funcional, interessando diretamente os seus membros no seu progresso e na condução dos seus assuntos, deve ser ordenada ao interesse nacional por meio da sua própria responsabilidade. Isso significa, na prática, a realização de um “serviço” — que é muito diferente da exploração servil, irresponsável e inconsciente da oligarquia democrática. Em outras palavras, serviço é responsabilidade, responsabilidade é autonomia e autonomia é organização — e a equivalência final dessa equação é o desenvolvimento integral e harmônico da nação em bases objetivas e solidárias. Sem ir ao extremo de Jacques Maritain, na sua proposta de que “a noção de economia planificada deveria ser substituída por uma noção nova, fundada sobre o ajustamento progressivo devido à atividade e à tensão recíproca dos órgãos autônomos, agrupando a partir da base os produtores e os consumidores; seria melhor dizer então economia ajustada do que economia planificada”, ideia que priva a nação da unidade dos seus fins, o corporativismo significa, porém, um plurimodalismo responsável da organização econômica, único meio efetivo para atuar o fim único e superior da sociedade nacional. Falando aos Estados Unidos, Fulton Sheen teve palavras de grande valor:

“A América pode satisfazer a ânsia natural do homem por lealdade e unidade através dos princípios democráticos, isto é, na base de um serviço comum a uma causa comum. A nação seria feita então de uma série de unidades. Um membro de cada grupo particular, como mineração, agricultura, laticínios, fará tudo o que puder pelo seu próprio grupo, reconhecendo que o interesse próprio de seu próprio grupo será a base do interesse superior da nação, da qual ele é parte. […] Uma nação será então composta de círculos de lealdades. Assim como o membro de uma família deve submergir sua afirmação individual pelo bem da família, também essas associações naturais de homens terão suas atuais afirmações particulares submergidas no reconhecimento da necessidade primeira da nação. A nação não seria então só uma união de Estados, que deve continuar, mas também uma comunidade de comunidades, cada uma das quais é livre para guiar suas próprias atividades, desde que se conforme à ordem geral da vida comunal e não fira a liberdade de outras comunidades. Em outras palavras, o princípio cristão na ordem econômica e política busca o fim do conflito entre Capital e Trabalho fazendo-os coparticipantes de uma responsabilidade comum. O princípio não será ‘O que eu posso ganhar com isso?’, mas ‘Qual serviço eu posso prestar ao meu país?’. Liberdade, lealdade, serviço, estes são princípios de uma ordem social cristã, derivada dos princípios básicos de que o homem é uma criatura de Deus, destinada após uma vida de livre serviço a gozar da eterna lealdade ao Divino Amor”.

No aspecto da paz social, constitui a organização setorial o único antídoto definitivo à luta de classes. Só ela, e mais nada, permite ao trabalhador sentir a sua dignidade na ordem econômica e a natureza da sua solidariedade ao patrão. Como salientou Plínio Salgado, as classes organizadas corporativamente “formam, relativamente a cada produção ou atividade, um bloco único e interessado na prosperidade do seu ramo. É o começo de uma ‘unidade social’ dentro da ‘unidade nacional’”. E essa unidade significa integrar as imensas massas desamparadas de trabalhadores em órgãos nos quais sejam efetivamente ouvidas, compondo-se com os interesses econômicos e com o interesse nacional. A ascensão social será fruto do serviço à nação, sem abalos sociais e conflitos de classe. No mais distante rincão do Piauí, sem recorrer a um só “coroné”, uma pobre trabalhadora terá voz e acesso aos meios de se beneficiar na vida com o trabalho. Pela primeira vez, ela perceberá que isso não precisa ser às custas de patrões e empresários: é graças à colaboração do capital em cada Corpo Setorial, dialogando face a face com os mais humildes líderes operários, que recebe ela oportunidades efetivas de vida. A sua identidade profissional e social, cada dia mais, se mistura com uma identidade com o Brasil e com as forças empresariais — até que, um dia, ainda identificada ao Brasil, ela mesma se torne a dona do capital. Impondo o serviço como fundamento de toda produção econômica e não-econômica, o Pacto Funcional também significa impor rédeas ao patrão na sua arrogância dos frutos do capital — trabalho acumulado que lhe pertence para o serviço à sociedade — e dos seus direitos sobre o trabalho, sem, no entanto, chegar jamais ao socialismo, precisamente por garantir ao capital honesto todos os direitos que a sua função lhe atribui.

Essa organização funcional, vocacional ou setorial não é nova. Até o advento do capitalismo, a ausência de tensões de classe e de uma divisão acentuada do trabalho social fazia com que ela não tivesse os seus característicos supra descritos — mas nem por isso ela deixou de existir com enorme vigor em quase todas as civilizações antigas e medievais, inclusive no Brasil colonial, e com força significativa em Portugal e Espanha, na forma antiga das “corporações de ofício”. A evolução do capitalismo, porém, instaurou um outro conceito social de trabalho: o egoísta. No século XIX, os seus frutos podres deram à luz a consciência de solidariedade do operariado industrial. Nasciam as associações proletárias. A mão-de-obra rivalizava com o capital nas greves e paredes. Como, porém, logo se percebeu a precedência do econômico ao social, o conceito do trabalho-serviço pouco a pouco regressou, na sua plenitude cristã. O caso mais famoso da sua adoção é, de fato, o da Itália fascista. Ali, os sindicatos de patrões e operários se reuniam sob a égide do Ministério das Corporações, para firmar contratos coletivos nacionais e organizar a produção nos limites das novas corporações. Adotada a organização funcional ali e nos regimes congêneres, contudo, não deixou de sê-lo também, naquele entreguerras, pela maior parte dos países liberais da Europa, de uma ou outra forma, e pelos Estados Unidos. Os contratos coletivos, as comissões paritárias, a união intersindical, os institutos — tudo mostrava a explosão de uma nova compreensão da sociedade, pelo sincretismo do capital e trabalho na sequência social das funções. A experiência frutificou na Europa e nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra significou uma nova ordem econômica, à qual é duvidoso o adjetivo “capitalista”. Era uma ordem, não mais orientada ao puro interesse egoísta dos particulares, mas à construção comum da estrutura produtiva para a prosperidade geral e o longo prazo. O serviço voltou, unindo patrões e operários em uma tarefa comum de superávit econômico — e isso se traduziu em um verdadeiro corporativismo americano e europeu. O sistema social daqueles Estados Unidos e daquela Europa, embasando o seu maior milagre econômico, era, sem dúvida, o que gostamos de chamar de “Pacto Funcional”, dada a carranca do termo “corporativismo”. Com efeito, as classes se organizaram nacionalmente, uma de frente para a outra, em igualdade de dignidade, para deliberar os assuntos setoriais. Todo o continente foi varrido por um solidarismo econômico que verdadeiramente provou o seu valor como substrato social do desenvolvimento.

A derrocada veio com a crise neoliberal das décadas de 1970 e 1980, não sem o mundo ter antes recebido o estudo atento de um Philip Schmitter ou um Alan Cawson sobre o tal “neocorporativismo” em que se sustentava a Europa. Voltava, agora, para gáudio do globalismo tecnocrático, o conceito explorador do trabalho social egoísta. Cada indivíduo e cada empresa era livre para fazer o que quisesse no seu próprio interesse. Mas, entre nós, brasileiros, isso não teve resultados tão bons quanto os “mercadores de liberalismo” nos prometiam. A inflação e a recessão vieram assombrar em níveis históricos. Fernando Collor tentou de tudo, com a cartilha que recebeu dos seus mentores liberais. Não funcionou — e então tentou o seu último recurso: as “câmaras setoriais”.

Como experimento de política econômica, as câmaras setoriais foram o mais bem-sucedido do Brasil no século XX. Poucas vezes em nossa história um único experimento deu resultados tão comprovados — e em prazo tão curto. Naquele momento, o Brasil estava em completa bancarrota. Era a maior crise econômica da história do país. A hiperinflação ainda sobrevive nos tiques nervosos dos brasileiros. Agora, a indústria automotiva parecia uma tábua de salvação. Organizá-la segundo os que intervinham na sua cadeia produtiva, para possibilitar uma política industrial objetiva no sentido das exigências do interesse nacional, era a última aposta de uma gestão falida. No entanto, como disse Glauco Arbix, “poucos acreditariam que um governo como o de Fernando Collor de Mello, que havia vencido Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 1989, conseguiria promover o entendimento entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, tido e havido pelo empresariado como o enfant terrible do movimento sindical, e as mais poderosas multinacionais do segmento automotivo. Pois conseguiu”. E, para isso, ele reuniu, no bloco único da câmara, todas as alas da indústria automotiva — as autopeças, as montadoras, os importadores, os distribuidores, os fornecedores de tintas, material plástico, máquinas, vidro, ferro e aço, pneus etc. — e os sindicatos operários.

Ameaçadas pela concorrência externa, com o avanço do mercado japonês e a abertura da economia, as empresas da indústria automobilística no Brasil fechavam suas portas e ameaçavam sair completamente do país. Entretanto, logo no primeiro acordo, de março de 1992, a câmara estabilizou a produção e impediu a desestruturação do setor. Pela primeira vez em muitos anos, voltou-se aos níveis produtivos da época do Plano Cruzado. Ao mesmo tempo, as quedas brutais dos níveis de emprego foram revertidas e os salários reais aumentaram. Com o fantástico sucesso, ainda mais forças se juntaram para o acordo seguinte, em fevereiro de 1993. Foram estabelecidas metas de médio e longo prazos para a indústria, com calendário de expansão da produção e coordenação dos investimentos, e acertado um número de novos empregos a serem criados em cada parte da indústria até o final de 1994. Nesse mesmo ano, os resultados foram surpreendentes. Imediatamente, a produção total alcançou o recorde histórico, 28% acima dos níveis de 1991, atingindo as metas até então projetadas para 2000. O mesmo se deu às vendas no mercado interno. Ocorreu “acentuada expansão” no historicamente marginalizado segmento de autopeças, com aumento substancial no faturamento e nas vendas a mercados externos. Não só, para o Estado, após pactuar sérios cortes fiscais, a arrecadação cresceu exorbitantemente, como os consumidores viram uma baixa significativa do preço dos automóveis. A indústria automotiva representava cerca de 8% do PIB do Brasil; enquanto em 1992 o país havia tido um declínio de 1% no PIB, agora, em 1993, graças à alavanca da Câmara Setorial da Indústria Automotiva — que catapultou o setor para uma participação de quase 11% no PIB —, via-o crescer 1,5%. O Brasil tornou-se o lugar de maior crescimento da indústria automotiva no mundo. Os operários, por sua vez, viam seu poder de compra aumentar 30% e o nível de empregos crescer substancialmente.

A Câmara Setorial da Indústria Automotiva, atingindo alto grau de eficiência econômica e política e beneficiando de forma exponencial, a um só tempo, o desenvolvimento industrial e social, refletido no crescimento de toda a Nação, viu suas virtudes cantadas para todos os setores. As pesquisas do Cebrap previram “desdobramentos e repercussões que, sem exagero, podem contribuir para moldar uma nova forma da política no Brasil”. O Estado se retraía da sua tradição dirigista e paternalista, deixando o campo aberto às discussões consensuais dos próprios interessados e sua troca de compensações. “Do ponto de vista governamental” — observa Arbix — “a busca da negociação acenava que o Estado queria abandonar sua trajetória impositiva; e, ao mesmo tempo, para empresários e trabalhadores do setor automotivo, que o Estado não os deixaria desamparados diante da crise. As empresas, que procuravam aliados na luta contra a abertura indiscriminada da economia e os altos impostos, poderiam ainda ganhar um respiro se as demandas trabalhistas diminuíssem ou, pelo menos, fossem controladas. E os trabalhadores, sangrados pelo desemprego ou enfraquecidos em sua estratégia de mobilização, poderiam visualizar que os frutos da concertação poderiam ser bem maiores do que os advindos através do enfrentamento costumeiro”. No seio das câmaras, “velhos oponentes, depois de uma longa e dissonante história”, eram levados ao “reconhecimento de que [nenhuma classe], isoladamente, seria capaz de encontrar saídas para a crise brasileira”. O comunismo era peça de museu na própria CUT. Uma vez inseridos na comunidade setorial, “a tradicional ausência de solidariedade entre os grupos em confronto foi capaz de se transformar em cumplicidade”. Tratava-se, efetivamente, para citarmos Adalberto Cardoso, de “uma novidade completa no Brasil, em qualquer tempo”. O sindicato se consolidava, então, como “interlocutor qualificado, capaz de discutir e propor soluções a questões de reengenharia, ergonomia, saúde no trabalho, contratação, remuneração, mobilidade interna e externa, investimento e planejamento estratégico, dentre outros. Empresa e trabalhadores organizados tiveram que se encarar como ‘parceiros’ em busca de uma solução conjunta”. Alvaro Comin reflete: “Quando, no passado, as montadoras aqui instaladas aceitariam balizar seus investimentos por metas de emprego? Ou discutir o rateio das margens de lucro com o setor fornecedor?” Em “um novo padrão de desenvolvimento para o país” (a expressão é de Ivan Guimarães), os próprios agentes da produção arregaçavam as mangas pelo bem do Brasil, formando o que Arbix viu como uma “estratégia alternativa ao esgotado modelo desenvolvimentista”. A Câmara Setorial de Tratores e Máquinas Agrícolas encontrou um ramo no fundo do poço, que acabava de enfrentar uma década em queda livre. Em pouco tempo, levou a produção a crescer 91% e o nível de emprego a subir mais de 10%. Na Câmara Setorial da Indústria Naval, foram criados 7 mil novos empregos, pactuados grossos investimentos em estaleiros e na formação profissional dos trabalhadores com participação dos sindicatos, instaladas comissões de saúde e meio ambiente, criado o centro de tecnologia naval e concedidos aumentos reais de 10% ao ano para os salários durante três anos, assim como implementado contrato coletivo nacional de trabalho. O Estado assumiu a reestruturação do Fundo da Marinha Mercante, a desburocratização das operações de crédito, o aporte de recursos adicionais ao setor e a isenção de impostos a peças de navios para exportação. Ao redor do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, foram estabelecidas 25 novas câmaras. Em 1995, o Ministério da Agricultura fundou 36, uma por produto. Os interessados acordaram controle fitossanitário, acesso aos mercados externos, saúde animal, tributação, parceria com o Estado, pesquisa científica e extensão rural. No Estado de São Paulo, até 1999, surgiram quase 30 câmaras setoriais estaduais. Estabelecendo preços e margens, desenvolvendo e difundindo o padrão tecnológico e qualitativo, promovendo a expansão da produção e ganhos de produtividade, os setores criaram a prosperidade do povo e de si mesmos, tendo seus acordos chancelados pelo poder público. “Logo cedo, tais intenções morreram no papel” — lamentou Francisco de Oliveira. — “Já era o tempo da morte da ousada experiência, e não ficava bem ressuscitar um morto que poderia voltar a perturbar o sono neoliberal”.

A própria Câmara Automotiva já havia morrido. Em 1993, o presidente Itamar Franco, passando por cima dela, negociou um acordo isoladamente com as poderosas empresas montadoras. Embora o tema — o estímulo fiscal à produção de carros populares — já estivesse em negociação no interior da Câmara, Itamar sinalizou não reconhecê-la, nem se preocupar com sua diversidade de atores — e lançou um sentimento de desconfiança que, sem motivo, veio fragilizar as relações setoriais de parceria, cooperação e respeito, construídas após longa história de embates. Por um lado, ficou provado o quanto o Governo ainda mantinha sob seu arbítrio a organização setorial; por outro, o quanto o poder econômico ainda estava disposto a ditar as regras de forma escusa. A atitude totalitária do Governo Federal seria desnuda inteiramente com o plano de estabilização de Fernando Henrique Cardoso, que ignorou todos os acordos setoriais — e inclusive, aliás, o acordo direto de Itamar com as montadoras. Estas amargavam, agora, a trágica nulidade de sua atitude antissetorial. O corte radical do imposto de importação por Itamar em setembro de 1994, sem qualquer audiência da câmara, muitos meses antes do prazo já ali pactuado para essa medida, demonstrava que o Governo, mesmo aquém do seu esquema macroeconômico, não queria mais compartilhar as decisões industriais. Principal emulador da câmara, o Estado tornou-se, a partir de 1994, com a ascensão de Fernando Henrique Cardoso ao Ministério da Fazenda, o maior obstáculo ao seu desenvolvimento. Existindo formalmente até 1995, ela foi, de fato, drenada em suas atribuições e transformada em uma espécie de apêndice do Ministério da Fazenda. Ante os obstáculos do estatismo, da demagogia, dos trustes e do individualismo, ao sopro de pressões dos liberais e dos comunistas, dobradas pelo arbítrio de um presidente que poderia ser definido como “liberal-marxista”, as Câmaras Setoriais viam, diante do seu túmulo, os liberais e marxistas darem as mãos. Juntos, haviam vencido, mais uma vez.

No seu tempo, o sucesso das câmaras setoriais havia sido tão significativo, palpável e validado que a opinião nacional preparava um futuro para elas. Deveria ser criado — citemos o grande intérprete daquele período que foi Ivan Guimarães — um “organismo de coordenação das câmaras setoriais, conhecido como ‘camarão’ (de câmara grande). O camarão seria a instância de regulação das políticas que afetam os diferentes setores”. “Além disso, este seria o fórum de negociação de temas mais complexos, como as políticas comerciais, de câmbio e fiscal”. Como uma transformação completa da estrutura do Brasil se desenhava, aos olhos de todos! Mas, enquanto isso, a “corrente de fundo neoliberal” afirmava que “as câmaras ou qualquer outro mecanismo de regulação que não seja o mercado tendem a diminuir a eficiência da economia” — pouco ligando para o flagrante desmentido dos fatos. Da tradicional dicotomia entre mercado e Estado, passou o debate público a outra: mercado e regulamentação autônoma. Sem dúvida, certos interesses escusos, ameaçados pelo surto econômico do Brasil sob a autodireção setorial, se regozijavam com a bandeira do laissez faire. Por fim, Fernando Henrique Cardoso, definitivamente, não quis mais saber da voz autônoma dos setores. Aos indivíduos mais poderosos, e aos burocratas do Estado, devia caber o destino da Nação. Desmobilizadas as câmaras pelos liberais, em nome do deus-mercado, os operários se viram mais uma vez à margem do processo decisório, privados de toda voz e opinião. Adveio o desespero — e, com o desespero, a demagogia. Forçadamente removidos da negociação amigável feita para o desenvolvimento do Brasil, os sindicatos foram empurrados pelo liberalismo brasileiro a um único modelo viável de ação: a guerra contra o capital e o Estado. Quando parecia que o comunismo sindical era um item de museu na nossa história, ele voltou com força plena. O atual sindicalismo marxista e revolucionário no Brasil é filho de um só pai: o liberalismo individualista. Entretanto, enquanto os sindicatos fazem aquela guerra, eles encontram, nos dias de hoje, uma classe de críticos irremediáveis: os liberais… que pedem o seu fechamento e propõem leis para enfraquecê-los! Como um mau pai que mata o mau filho, são, agora, bons moços cívicos, preocupados com a vilania sindical.

As câmaras setoriais foram uma experiência de sucesso, como é difícil ter-se em um país. Suas falhas tiveram razões claramente verificáveis. Todas as críticas, além de traduzirem demência proposital, já que têm por objetos itens presentes de formas muito mais graves no atual modelo do Legislativo e Executivo, que, na sua ausência, formulam as políticas setoriais, seriam facilmente sanáveis criando-se o “camarão”. Mas o sucesso se deveu a traduzirem elas de perto um princípio: o da organização setorial pelo bem do Brasil. As políticas econômicas individualista-liberal, estatista e marxista correspondem apenas a visões parciais e fragmentadas da questão econômica. Elas ignoram a realidade primeira do movimento econômico dentro de cada Nação: os conjuntos sociais por produtos e categorias. O individualismo, por um lado, encara as trocas de atores atomizados, como se não estivesse cada um deles imbricado em um complexo produtivo próprio e como se trocassem, não coisas reais e concretas, mas vento. Sua divisa é a do interesse individual, onde quer que seja, seja o que for. Por outro lado, o estatismo vê na Nação uma sociedade monocromática, indistinta, como se o seu desenvolvimento global se processasse na confusão uniforme dos seus setores, carregados, em um todo fechado, pelo governo. Assim, ele vê facilidade em distribuir ordens a toda a economia, obrigando-a a seguir seus planos gerais, com desprezo das questões particulares a cada um. Mas o marxismo vê ainda menos: diante dele, só existem os dois grandes conjuntos abstratos que unem, pela exploração da mais-valia e a propriedade dos meios de produção, cada indivíduo; não vê ele a menor diferença entre o trabalhador da indústria química e o pedreiro, ambos proletários, artificialmente unidos contra alguma classe burguesa… Reagindo às visões parceladas e descoordenadas do problema social, em nome da dialética dos sistemas de integração, o corporativismo desbanca todos os postulados individualistas e coletivistas da organização econômica. Ele reconhece, sem dúvida, a legitimidade dos interesses individuais, a necessidade da direção nacional pelo Estado e a problemática social das classes. Mas observa, pela análise fria da realidade, ainda um fator-chave, um todo conjuntural próprio dentro da integração geral da Nação: o setorial.

Olhando para as causas econômicas da Inconfidência Mineira, o liberal vê exclusivamente o escorche tributário representado pela Derrama do Quinto sobre a população, entendendo abusivas as taxas impostas à livre atividade econômica dos indivíduos. O interesse individual: eis tudo o que ele pode perceber. Ele não prestará atenção em que a Derrama só tenha sido anunciada em 1789, às portas da revolução, confabulada desde 1780. Por que não? Porque seria forçado a observar, diante da decadência da Capitania de Minas Gerais, motivadora de franca insatisfação contra a Coroa, não um problema de liberdade individual, mas um problema determinado de economia setorial. Foi a recusa deliberada pelo Estado, nas diretrizes e atitudes do ministro pombalino Martinho de Melo e Castro, em intervir a bem do setor aurífero, como recomendado por Dom Rodrigo José de Menezes, a causa econômica mais imediata da separação entre a sociedade mineira e o Estado lusitano. Precisavam, todos do complexo do ouro, de assistência, de recursos, de uma alteração especial na execução das dívidas, de acesso mais fácil a bens de produção essenciais e da criação de uma fábrica de ferro — mas tais realidades foram tiranicamente desprezadas. Aprofundando-se mais, o liberal descobriria o relatório de Dom Rodrigo a 4 de agosto de 1780. Leria, então, que a decadência do setor aurífero era causada, em grande parte, pelo individualismo e a falta de disciplina e organização. Tudo demandava apenas uma coisa: a organização do setor. Se a Derrama, em 1789, pôde atiçar os ânimos mineiros, não foi por um arroubo de liberdade individual; foi, sim, por uma incapacidade tributária setorial, a decadência específica do complexo do ouro, refém de um Estado que não ligava atenção, não aos seus membros individuais, mas a ele, como setor. Somava-se, enfim, a revolta do setor de tecelagem, sumariamente destruído pelo Alvará de 5 de janeiro de 1785. Nunca aí um problema individual de liberdade, mas um problema estrutural de setores. Sempre uma dinâmica complexa de setores reais com necessidades específicas; nunca o mero jogo de indivíduos com interesses autônomos, comprimidos uniformemente pelo Estado todo-poderoso.

A consolidação social dos grupos setoriais, para prover ao exercício das funções que lhes são próprias, é o que caracteriza o corporativismo. Nesse tocante, os corpos setoriais têm atribuições em três aspectos: para com a Nação, para com o desenvolvimento da sua função e para com as relações das classes e grupos que lhe são internos. É com esse intuito que o corpo setorial preconizado pelo ideal corporativo se organiza em quatro seções: econômica, social, técnica e financeira. A econômica realiza a disciplinação e facilitação da produção, colocação comercial etc.; a social disciplina as relações entre as classes; a técnica orienta os processos produtivos no sentido da maior eficiência e padronização; e a financeira realiza, pelo esforço comum do setor, a propiciação do capital, da propriedade e dos justos complementos ao salário, abolindo tanto a demagogia antinacional da esquerda quanto o banqueirismo internacional.

Essa organização setorial implica uma reestruturação completa dos quadros administrativos da nação brasileira. Criados novos órgãos de expressão qualificada da sociedade, não se concebe que o Estado siga no seu “culto à incompetência”. Os corpos setoriais são os mais aptos à gestão dos interesses coletivos. E significa ainda, como dissemos, a inteira reestruturação do Estado.

Mariana Mazzucato, em seu tão belo O Estado empreendedor, demonstra que só o Estado, por sua visão geral e de longo prazo, pode realizar o desenvolvimento tecnológico exigido pelo século XXI. Mas o Estado brasileiro, apesar da Embrapa, da indústria de defesa ou aviação e de tantas experiências fascinantes, não parece capaz de desempenhar esse papel. Todos sabem que ele não é como o Estado que Mazzucato adota em postulado: uma instituição geral, voltada à satisfação do interesse coletivo de longo prazo. Não! Ele é, essencialmente, um mecanismo de contemplação de empregos e favores, refeito por meio de lutas intestinas a cada quatro anos. Da mesma forma que não é apto a promover o desenvolvimento tecnológico, também não o é a fazer planejamentos nacionais de longo prazo. É linda a retórica do “Plano Nacional de Desenvolvimento”, adotada por qualquer nacionalista no Brasil. Linda, mas pálida. Nosso Estado não está montado para um desenvolvimento global e contínuo das forças nacionais, mas para atender a interesses privados imediatos pela via burocrática. Devido à mesma razão, nossa malha ferroviária é impossível. Tanto pelo custo e prazo das construções ferroviárias, quanto pela dificuldade de usá-las eleitoralmente, ela é preterida pela rápida, barata e eleitoreira divulgação da abertura e reforma de rodovias — que não atende a um mero “erro de mentalidade” dos nossos estadistas, mas a algo mais delicado: à lógica intrínseca do sistema. Nosso regime individualista e liberal criou, naturalmente, e tanto mais em um país já de si individualista e desorientado, uma política, por incrível que pareça… individualista e liberal. Essa política não é compatível com qualquer idealismo coletivo, nacional, geral e de longo prazo: sua única promessa é a anarquia e, por meio dela, o devoramento do Brasil.

No Corpo Setorial, porém, não há solução de continuidade. Pela primeira vez, a nação passa a experimentar uma forma institucional de permanência do interesse coletivo. Nessa nova instituição, serão os próprios brasileiros, e não as castas de políticos, que definirão os rumos sociais. É a única forma de permitir a um caipira analfabeto que, a partir do seu grupo profissional local, as suas sugestões sejam canalizadas e conduzidas diretamente às mais altas esferas do poder brasileiro. Essa revolução política e administrativa acompanha uma revolução completa da moeda, do crédito, dos transportes e do mercado de capitais.

“Assim como o corpo, nos seres vivos, não é um saco de células, mas um conjunto de órgãos em que as células se ordenam” — pontificou Plínio Salgado — “também a Nação, estruturada fisiologicamente pelas pessoas humanas, grupos naturais e municípios, constitui-se, para o exercício das funções distintas mas harmonizadas entre si, de órgãos expressivos de seu ritmo vital. São as categorias econômicas, culturais e espirituais”. E é a constituição orgânica dessas categorias, os “corpos setoriais”, dentro de um Pacto Funcional que complemente e dê fundamento ao Pacto Federativo, que pode permitir ao Brasil se unir como um só corpo e marchar para a realização do seu destino de Grande Potência.

Autor: Matheus Batista.